Nei tempi antichi, Padova e Venezia erano collegati da tipiche imbarcazioni fluviali chiamati burchielli. Il Burchiello era una imbarcazione in legno per trasporto passeggeri, con una elegante cabina a tre o quattro balconi, finemente lavorati, ornata con specchi, intagli preziosi e colori; spinto dalla forza del vento o dai remi, nel tragitto lagunare, e trainato da cavalli nel percorso da Fusina a Padova, lungo la Riviera del Brenta.

A bordo dei burchielli si svolgeva la dolce vita veneziana: qui nobili e patrizi, avventurieri e canonici, dame e cicisbei, commedianti ed artisti creavano un singolare e pittoresco ambiente che animava e rendeva piacevole il tragitto fluviale ai viaggiatori locali e stranieri.

A bordo dei burchielli si svolgeva la dolce vita veneziana: qui nobili e patrizi, avventurieri e canonici, dame e cicisbei, commedianti ed artisti creavano un singolare e pittoresco ambiente che animava e rendeva piacevole il tragitto fluviale ai viaggiatori locali e stranieri.Forse nessuna imbarcazione ebbe una vasta letteratura come i burchielli, citati e descritti per quattro secoli da poeti e romanzieri italiani e stranieri come il Goldoni, Casanova, Byron, Goethe, Montaigne, D'Annunzio...

Il Goldoni così descriveva il burchiello in un suo famoso poemetto del 1760:

Musa, cantiam del Padovan Burchiello la deliziosa, comoda vettura, in cui per Brenta viaggiasi bel bello dal gel difesi e dall'estiva arsura...

Parlo di quel vaghissimo Naviglio di specchi, e intagli e di pitture ornato,

che ogni venti minuti avanza un miglio, da buon Rimurchio, e da Cavai tirato La caduta della Repubblica di Venezia, avvenuta nel 1797, in seguito all'avanzata napoleonica, con il venir meno della potenza del patriziato veneziano e dei fasti celebrati nelle Ville dell'entroterra, segnò la fine delle corse dei burchielli.

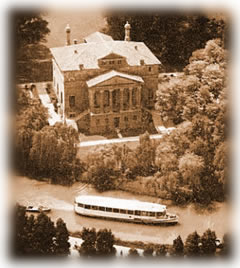

Nel 1960, l'Ente Provinciale per il Turismo di Padova decise di riprendere il servizio interrotto, allo scopo di offrire ai turisti la splendida visione delle oltre settanta Ville che sorgono da Padova a Venezia, lungo il Naviglio della Riviera del Brenta, legate ai nomi illustri del Tiepolo, del Palladio e del Veronese...

Fu adibito allo scopo un bianco vaporetto veneziano e fu chiamato Il Burchiello.

Alla fine degli anni '80 quel vaporetto andò in demolizione, ma nel frattempo erano sorte varie società di navigazione che avevano allestito vari di burchielli e facevano regolari escursioni da Padova a Venezia e viceversa.

Oggi i burchielli che navigano lungo la Riviera del Brenta sono più di una decina; ogni imbarcazione ha un proprio nome diverso, ma tutti effettuano lo stesso percorso degli antichi burchielli veneziani del '700 portando migliaia di turisti in visita alla Ville Venete della Riviera del Brenta.

Le ville del Brenta

La Riviera del Brenta è la zona distribuita lungo il "Naviglio del Brenta", il vecchio alveo della Brenta Vecchia, che inizia a Stra e sfocia a Fusina nella laguna di Venezia; coinvolge i paesi di Stra, Fiesso d'Artico, Dolo, Fossò, Mira, Oriago e Malcontenta.

Il corso d’acqua del Naviglio rivestì un importante ruolo come via di comunicazione tra la laguna di Venezia e il padovano.

L'area è caratterizzata dalla presenza di moltissime ville, costruite tra il XVI e il XVIII secolo dalle famiglie patrizie veneziane, che testimoniano la potenza aristrocratica dell'epoca. A quell'epoca la Riviera veniva raggiunta solo spostandosi in barca, mentre le strade attuali sono state costruite successivamente.

Le ville che visiteremo:

Villa Pisani

La più grandiosa villa della Riviera, la Villa Pisani Nazionale di Strà fu eretta nel XVIII secolo su commissione della ricca e prestigiosa famiglia

veneziana dei Pisani che possedeva molteplici proprietà nel territorio.

L'opera, iniziata già dal 1735, era stata commissionata dal doge Almorò Pisani all'architetto padovano Girolamo Frigimelica che eseguì però solo le scuderie ed alcune decorazioni sul giardino; il progetto vero e proprio fu infatti eseguito dall'architetto Francesco Maria Preti.

La monumentale costruzione è a pianta rettangolare, con due cortili interni, divisi dal colonnato che sorregge il maestoso salone da ballo.

La villa si presenta con una facciata principale di straordinaria imponenza: il corpo centrale è attraversato da una balconata sostenuta da quattro monumentali cariatidi. Dalla balconata si innalzano poi otto semicolonne di ordine corinzio. Su un cornicione ornato da festoni fioriti sostenuti da putti, si alza un timpano triangolare ornato da statue.Più mosse ed articolate le architetture ed i decori barocchi del parco, le scuderie e le torrette disseminate lungo la recinzione. Un lungo specchio d'acqua si estende rettilineo dinanzi alla facciata nord della villa ed è opera relativamente recente.

La villa si presenta con una facciata principale di straordinaria imponenza: il corpo centrale è attraversato da una balconata sostenuta da quattro monumentali cariatidi. Dalla balconata si innalzano poi otto semicolonne di ordine corinzio. Su un cornicione ornato da festoni fioriti sostenuti da putti, si alza un timpano triangolare ornato da statue.Più mosse ed articolate le architetture ed i decori barocchi del parco, le scuderie e le torrette disseminate lungo la recinzione. Un lungo specchio d'acqua si estende rettilineo dinanzi alla facciata nord della villa ed è opera relativamente recente.  A destra e a sinistra della villa due scenografiche cancellate in ferro battuto introducono al parco. Non lontano dalla cancellata di destra, fra le siepi, si scorge la statua marmorea raffigurante "Apollo" eseguita intorno al 1718 da Giovanni Bonazza.

A destra e a sinistra della villa due scenografiche cancellate in ferro battuto introducono al parco. Non lontano dalla cancellata di destra, fra le siepi, si scorge la statua marmorea raffigurante "Apollo" eseguita intorno al 1718 da Giovanni Bonazza.L'interno è costituito da una parte centrale caratterizzata da una sala d'ingresso e da un salone delle feste che si sviluppa in doppia altezza affiancato da due salette. Al primo piano si accede attraverso lo scalone il cui soffitto è decorato da una "Allegoria" di Jacopo Guarana. Le stanze sono tutte comunicanti fra di loro e nel contempo svincolate da un corridoio che gira attorno al perimetro dei due cortili. La prima stanza che si apre ha sul soffitto un affresco raffigurante il "Trionfo delle Arti" del Crosato. La stanza che segue ha le pareti completamente decorate ad affresco con riquadrature ricche di ornati e scene illustranti il mito di Bacco. Nel soffitto il "Trionfo di Bacco" ripete lo schema tipico dell'apoteosi della divinità, mentre sulle pareti le "Scene Bacchiche" sono ravvivate da elementi paesaggistici. La decorazione è opera di Jacopo Guarana e venne eseguita nel 1770.Seguono tre stanze con arredamento stile impero; proseguendo si incontra la stanza dei dogi caratterizzata da busti dogali marmorei ed altre scene a rilievo. La stanza successiva ha sul soffitto il "Giudizio di Paride" tela di Jacopo Amigoni. La stanza delle Virtù reca sul soffitto una tela di Jacopo Guarana raffigurante le "Virtù" e alle pareti delle tele con le "Arti Liberali", opere di P. A. Novelli e di G. Diziani.

Il vasto salone decorato ad affresco ha le pareti ritmate da grandi colonne dipinte, di sicuro effetto plastico, che delineano finte architetture che incorniciano la grande composizione centrale raffigurante la "Gloria della famiglia Pisani". I membri della famiglia sono rappresentati attorniati dalle personificazioni allegoriche delle Arti, delle Scienze, dei Geni della Pace, con davanti la Potenza e sopra la Madonna che osserva con benevolenza mentre la Fama divulga al mondo, rappresentato con i vari continenti, la gloria e la potenza della famiglia Pisani. Il grande affresco fu dipinto da Gianbattista Tiepolo fra il 1760 e il 1762 prima della sua partenza per la Spagna. Nel Salone delle feste, notevoli sono anche le decorazioni monocromatiche sul ballatoio dipinte da Gian Domenico Tiepolo ed i cancelli di ottone alle porte attribuiti a Giuseppe Casa.

Il vasto salone decorato ad affresco ha le pareti ritmate da grandi colonne dipinte, di sicuro effetto plastico, che delineano finte architetture che incorniciano la grande composizione centrale raffigurante la "Gloria della famiglia Pisani". I membri della famiglia sono rappresentati attorniati dalle personificazioni allegoriche delle Arti, delle Scienze, dei Geni della Pace, con davanti la Potenza e sopra la Madonna che osserva con benevolenza mentre la Fama divulga al mondo, rappresentato con i vari continenti, la gloria e la potenza della famiglia Pisani. Il grande affresco fu dipinto da Gianbattista Tiepolo fra il 1760 e il 1762 prima della sua partenza per la Spagna. Nel Salone delle feste, notevoli sono anche le decorazioni monocromatiche sul ballatoio dipinte da Gian Domenico Tiepolo ed i cancelli di ottone alle porte attribuiti a Giuseppe Casa.  Altro elemento simbolico che va situato tra le prime realizzazioni è il labirinto, concepito inizialmente come circolare e ispirato, con la torretta servita da una doppia elica che conduce alla statua di Minerva, a una rituale conquista della saggezza. Il carattere ludico del nascondiglio, del ritrovamento e dell'inserimento delle persone in cornici illusorie, fondate su rimandi alla pittura e alla scultura, è presente anche nella bizzarra esedra esagonale a lati curvi, dove una chiocciola porta al belvedere con affaccio circolare centrale che permette a chi è sotto di vedere come in un dipinto del Mantegna o del Correggio la corona di volti di chi è salito.

Altro elemento simbolico che va situato tra le prime realizzazioni è il labirinto, concepito inizialmente come circolare e ispirato, con la torretta servita da una doppia elica che conduce alla statua di Minerva, a una rituale conquista della saggezza. Il carattere ludico del nascondiglio, del ritrovamento e dell'inserimento delle persone in cornici illusorie, fondate su rimandi alla pittura e alla scultura, è presente anche nella bizzarra esedra esagonale a lati curvi, dove una chiocciola porta al belvedere con affaccio circolare centrale che permette a chi è sotto di vedere come in un dipinto del Mantegna o del Correggio la corona di volti di chi è salito.  L'esedra è anche il centro da cui s'irraggiano molti degli assi prospettici che organizzano la composizione del parco, con capisaldi nell'arancera, nei gruppi scultorei del Bonazza e nei portali della recinzione, tra i quali primeggia quello soprannominato del Belvedere, caratterizzato da una doppia salita, intorno a colonne giganti, al percorso pensile di coronamento.

L'esedra è anche il centro da cui s'irraggiano molti degli assi prospettici che organizzano la composizione del parco, con capisaldi nell'arancera, nei gruppi scultorei del Bonazza e nei portali della recinzione, tra i quali primeggia quello soprannominato del Belvedere, caratterizzato da una doppia salita, intorno a colonne giganti, al percorso pensile di coronamento. Con la caduta della Serenissima la villa fu venduta a Napoleone Bonaparte che la donò al viceré d'Italia Eugenio Beauharnais; nel 1814 passò all'imperatore d'Austria ed infine nel 1866 ai Savoia che nel 1882 la cedettero al demanio.

Villa Widmann Foscari

II complesso edilizio della villa, assieme alla barchessa e All'oratorio, fu costruito alla fine del '700 dagli Sherimann, nobili d'origine persiana dediti al commercio, in località tuttora denominata la Riscossa. Gli Sherimann avevano acquistato il terreno dai Donà verso la fine del '600; due vecchie costruzioni che sorgevano nei pressi della villa portavano infatti lo stemma delle famiglie Donà. Sul "podere" alla Riscossa, nel 1719, era completata sia la costruzione della villa, un semplice edificio cubico, che l'edificazione dell'imponente rustico con l'ampio porticato e chiesetta annessa.

II complesso edilizio della villa, assieme alla barchessa e All'oratorio, fu costruito alla fine del '700 dagli Sherimann, nobili d'origine persiana dediti al commercio, in località tuttora denominata la Riscossa. Gli Sherimann avevano acquistato il terreno dai Donà verso la fine del '600; due vecchie costruzioni che sorgevano nei pressi della villa portavano infatti lo stemma delle famiglie Donà. Sul "podere" alla Riscossa, nel 1719, era completata sia la costruzione della villa, un semplice edificio cubico, che l'edificazione dell'imponente rustico con l'ampio porticato e chiesetta annessa.

La data è riportata sopra il portale d'ingresso alla sala delle feste della villa.

Si ritiene che l'architetto sia stato A. Tirali, per le notevoli affinità di stile di queste costruzioni con le opere certe dell'architetto veneziano.

Dall'esame di alcuni pezzi di pietra più antichi inseriti nella muratura del rusticale, si può arguire che le nuove fabbriche erano sorte sui ruderi o sulla parziale demolizione di un altro edificio.

Molto probabilmente la costruzione precedente doveva essere stata anticamente proprietà dei Moro, dato che sul cortile interno della barchessa campeggia ancora con un certo rilievo lo stemma del casato.

Nella stampa del Costa "Veduta del palazzo del Sig. conte Seriman " si nota l'edificio padronale, sulla sinistra nell'angolo formato dall'incontro della Pionca con la Brenta, e sulla destra si staglia il rusticale con le sue ampie arcate che si susseguono sui due lati della costruzione; sulla destra ancora, leggermente distaccata, la chiesetta.

La costruzione padronale è a pianta quadrata; al piano terra, dall'atrio classicheggiante si accede al salone centrale sul quale si aprono quattro stanze. Subito dopo la metà del Settecento la villa passò ai Widmann, i quali provvidero al riammodernamento della casa padronale, secondo il gusto rococò francese, ed all'ampliamento della barchessa, congiungendola alla chiesetta.

I lavori di ampliamento consistettero nella sopraelevazione della parte centrale dell'edificio, nel coronamento con timpano curvilineo, nella apertura di alcune finestre e nella modifica di quelle esistenti secondo la moda rococò.

Nel salone centrale fu abbattuto il solaio per dare al vano una maggiore elevazione e al secondo piano furono ricavate diverse stanze da letto.

Tutti i vani furono finemente decorati con stucchi preziosi e policromi.

All'oratorio fu aggiunta una nuova stanza divisa dal vano chiesa da una grata; probabilmente questa stanza veniva usata principalmente per le confessioni delle donne.

Fra i tanti ospiti illustri della villa vi furono anche il celebre commediografo veneziano, amico di Ludovico Widmann, Carlo Goldoni che a lungo soggiornò dai Widmann soprattutto nella grande villa di Bagnoli, come ricorda il Goldoni stesso nella sue "Memoires", il Cardinale Sarto, allora patriarca di Venezia, i musicisti Malipiero, Igor Stravinski, il poeta vernacolo Pasto e più volte fu ospite Gabriele D'Annunzio amico del Conte Pietro Foscari.

Dal 1984 la Villa è di proprietà della Provincia di Venezia

Il giardino

A nord della villa si estende il parco ricco di piante, di cespugli e di fiori. Contro il verde dei pini si stagliano numerose statue in pietra tenera. Sono dei, ninfee, amorini con le frecce: mute presenze rievocanti il mondo fiabesco della classicità. Meravigliosi tigli affiancano i viali. Sul lato destro, oltre il rusticale, si apre un ampio spazio delimitato dalla bassa costruzione delle serre sul quale è stata ricavata, negli anni '70, una piscina. A questo periodo risale anche la costruzione del grande lago, di una fontana monumentale e di nuovi viali.

Il salone delle feste

Una corta gradinata porta all'atrio aperto sorretto da quattro eleganti colonne che introducono nella ricchezza del salone da ballo affrescato attorno al 1765 da Giuseppe Angeli.

Sebbene di dimensioni contenute, il salone delle feste di Villa Widman presenta un una ricchezza decorativa che ha pochi eguali lungo tutto il percorso del Brenta. Interamente affrescato con scene di carattere mitologico e sfarzose volute rococò, fascie policrome e cornici, la sala si caratterizza per il leggero ballatoio che ne percorre, a metà altezza, le quattro pareti. Agli angoli, quattro aree accoglievano i cantanti nel corso dei ricevimenti. Di particolare rilievo "Il ratto di Elena" di Giuseppe Angeli; il giovane Paride solleva con slancio Elena avviandosi all'imbarco sulla nave pronta per salpare; due marinai reggono la cima, mentre altri tendono le vele.

La composizione è ben articolata entro uno schema geometrico piramidale, il segno pronto e preciso sottolinea la dinamica della scena. Sulla parete di fronte è affrescato "Il sacrificio di Ifigenia" di Angeli, un dipinto impostato sulle diagonali, con le figure quasi fermate nel movimento, in attesa del comando della dea; Ifigenia campeggia al centro per la luminosità delle carni e delle vesti, pronta al sacrificio, mentre dal fondo avanza la cerva, pronta a sostituire la vittima.

Sul soffitto in un cielo luminoso si svolge la il tema della gloria, della vita che sorride dei Widmann e nel piacevole affresco"Diana con amorini" attribuita a G. Angeli, la dea è appena scesa dal carro fermato sulle bianche nubi, attorniato da simpatici amorini. In basso due putti reggono in volo un grande vaso ricolmo di fiori.

Villa Widmann Foscari

II complesso edilizio della villa, assieme alla barchessa e All'oratorio, fu costruito alla fine del '700 dagli Sherimann, nobili d'origine persiana dediti al commercio, in località tuttora denominata la Riscossa. Gli Sherimann avevano acquistato il terreno dai Donà verso la fine del '600; due vecchie costruzioni che sorgevano nei pressi della villa portavano infatti lo stemma delle famiglie Donà.

II complesso edilizio della villa, assieme alla barchessa e All'oratorio, fu costruito alla fine del '700 dagli Sherimann, nobili d'origine persiana dediti al commercio, in località tuttora denominata la Riscossa. Gli Sherimann avevano acquistato il terreno dai Donà verso la fine del '600; due vecchie costruzioni che sorgevano nei pressi della villa portavano infatti lo stemma delle famiglie Donà. La data è riportata sopra il portale d'ingresso alla sala delle feste della villa.

Si ritiene che l'architetto sia stato A. Tirali, per le notevoli affinità di stile di queste costruzioni con le opere certe dell'architetto veneziano.

Dall'esame di alcuni pezzi di pietra più antichi inseriti nella muratura del rusticale, si può arguire che le nuove fabbriche erano sorte sui ruderi o sulla parziale demolizione di un altro edificio.

Molto probabilmente la costruzione precedente doveva essere stata anticamente proprietà dei Moro, dato che sul cortile interno della barchessa campeggia ancora con un certo rilievo lo stemma del casato.

Nella stampa del Costa "Veduta del palazzo del Sig. conte Seriman " si nota l'edificio padronale, sulla sinistra nell'angolo formato dall'incontro della Pionca con la Brenta, e sulla destra si staglia il rusticale con le sue ampie arcate che si susseguono sui due lati della costruzione; sulla destra ancora, leggermente distaccata, la chiesetta.

La costruzione padronale è a pianta quadrata; al piano terra, dall'atrio classicheggiante si accede al salone centrale sul quale si aprono quattro stanze. Subito dopo la metà del Settecento la villa passò ai Widmann, i quali provvidero al riammodernamento della casa padronale, secondo il gusto rococò francese, ed all'ampliamento della barchessa, congiungendola alla chiesetta.

I lavori di ampliamento consistettero nella sopraelevazione della parte centrale dell'edificio, nel coronamento con timpano curvilineo, nella apertura di alcune finestre e nella modifica di quelle esistenti secondo la moda rococò.

Nel salone centrale fu abbattuto il solaio per dare al vano una maggiore elevazione e al secondo piano furono ricavate diverse stanze da letto.

Tutti i vani furono finemente decorati con stucchi preziosi e policromi.

All'oratorio fu aggiunta una nuova stanza divisa dal vano chiesa da una grata; probabilmente questa stanza veniva usata principalmente per le confessioni delle donne.

Fra i tanti ospiti illustri della villa vi furono anche il celebre commediografo veneziano, amico di Ludovico Widmann, Carlo Goldoni che a lungo soggiornò dai Widmann soprattutto nella grande villa di Bagnoli, come ricorda il Goldoni stesso nella sue "Memoires", il Cardinale Sarto, allora patriarca di Venezia, i musicisti Malipiero, Igor Stravinski, il poeta vernacolo Pasto e più volte fu ospite Gabriele D'Annunzio amico del Conte Pietro Foscari.

Dal 1984 la Villa è di proprietà della Provincia di Venezia

Il giardino

A nord della villa si estende il parco ricco di piante, di cespugli e di fiori. Contro il verde dei pini si stagliano numerose statue in pietra tenera. Sono dei, ninfee, amorini con le frecce: mute presenze rievocanti il mondo fiabesco della classicità. Meravigliosi tigli affiancano i viali. Sul lato destro, oltre il rusticale, si apre un ampio spazio delimitato dalla bassa costruzione delle serre sul quale è stata ricavata, negli anni '70, una piscina. A questo periodo risale anche la costruzione del grande lago, di una fontana monumentale e di nuovi viali.

Il salone delle feste

Una corta gradinata porta all'atrio aperto sorretto da quattro eleganti colonne che introducono nella ricchezza del salone da ballo affrescato attorno al 1765 da Giuseppe Angeli.

Sebbene di dimensioni contenute, il salone delle feste di Villa Widman presenta un una ricchezza decorativa che ha pochi eguali lungo tutto il percorso del Brenta. Interamente affrescato con scene di carattere mitologico e sfarzose volute rococò, fascie policrome e cornici, la sala si caratterizza per il leggero ballatoio che ne percorre, a metà altezza, le quattro pareti. Agli angoli, quattro aree accoglievano i cantanti nel corso dei ricevimenti. Di particolare rilievo "Il ratto di Elena" di Giuseppe Angeli; il giovane Paride solleva con slancio Elena avviandosi all'imbarco sulla nave pronta per salpare; due marinai reggono la cima, mentre altri tendono le vele.

La composizione è ben articolata entro uno schema geometrico piramidale, il segno pronto e preciso sottolinea la dinamica della scena. Sulla parete di fronte è affrescato "Il sacrificio di Ifigenia" di Angeli, un dipinto impostato sulle diagonali, con le figure quasi fermate nel movimento, in attesa del comando della dea; Ifigenia campeggia al centro per la luminosità delle carni e delle vesti, pronta al sacrificio, mentre dal fondo avanza la cerva, pronta a sostituire la vittima.

Sul soffitto in un cielo luminoso si svolge la il tema della gloria, della vita che sorride dei Widmann e nel piacevole affresco"Diana con amorini" attribuita a G. Angeli, la dea è appena scesa dal carro fermato sulle bianche nubi, attorniato da simpatici amorini. In basso due putti reggono in volo un grande vaso ricolmo di fiori.

Nessun commento:

Posta un commento